Mais, qu’elle est la fonction du vide et comment pouvons-nous percevoir quelque chose d’invisible ? Est-ce grâce au plein ?

C’est ce que nous étudierons dans le domaine spécifique du design graphique, c’est-à-dire dans l’association d’images et de textes ou dans ce que l’on pourrait aussi qualifier de langage par des signes visuels. En premier lieu, nous chercherons dans quelles conditions nous pouvons percevoir le vide et par quels moyens rend-il présent le plein. Dans un second temps, nous étudierons en quoi le plein rend présent le vide et nous verrons comment la Gestalt peut nous aider à mieux comprendre cette relation entre les vides et les pleins.

Dans le domaine du design graphique, le noir est associé à l’encre, c’est alors un espace plein et rempli. Le blanc, lui, est associé à la feuille de papier, c’est une surface vide dans laquelle on ne trouve rien. Nous pouvons alors dire que le blanc est synonyme d’absence et le noir, de présence.

Mais alors, si l’on prend une feuille de papier noir et une feuille de papier blanc imprimée en totalité d’encre noire, est-ce la même chose ?

En partant de la précédente idée, on peut déduire que la feuille de papier noir est « inactive » ■■ Terme utilisé pour qualifier une surface qui n’a subi aucune modification par Adrian FRUTIGER dans son ouvrage Des Signes et des Hommes, 1983., car elle n’a subi aucune intervention venant rompre son uniformité. La feuille imprimée en noir est quant à elle pleine d’encre ; il y a une présence, car l’encre noire occupe la feuille initialement blanche. Le papier a alors été « activé » par l’action de l’impression, la feuille est donc intégralement occupée. C’est grâce à l’absence d’éléments et au vide originel du papier que l’encre peut être perçue.

Sur le plan scientifique, si l’on parle de lumière et que nous étudions le principe de la synthèse additive ■■ La synthèse additive est ...le procédé consistant à combiner les lumières de plusieurs sources colorées dans le but d’obtenir une lumière colorée., alors c’est l’inverse, le noir est synonyme d’absence et le blanc de présence. Jan Tschichold, dans La Nouvelle typographie, explique que « Le blanc, par exemple, renvoie à la lumière, il irradie. […] Le noir, par contre, est la couleur la plus dense, il est le plus en retrait. » (p.106) ■■ Jan TSCHICHOLD, La Nouvelle typographie, 2016. Genève et Paris, Éditions Entremonde, 272 p.. En effet, le blanc va renvoyer toutes les couleurs du spectre lumineux tandis que le noir, lui, va les absorber. Par conséquent, le blanc regroupe l’entièreté des couleurs, on peut alors parler d’abondance. Le noir, lui, va absorber toutes les couleurs, il ne nous renvoie rien, on peut parler d’absence de rayon lumineux. Nous le percevons alors comme quelque chose de vide, nous pourrions même évoquer à son égard le terme de néant.

Dans la mise en page d’ouvrages, on observe dans la majorité des cas que les marges du papier ne sont pas imprimées. C’est ce que l’on appelle des blancs tournants■■ Espace entre les éléments imprimés et le bord du document non imprimé.. Cette zone permet d’aérer et de rendre plus agréable à l’œil l’agencement des éléments dans la page, mais elle permet aussi une meilleure prise en main d’un ouvrage, car sans cela, nos doigts viendraient gêner notre lecture.

Le vide commande les caractères, les mots et les textes.

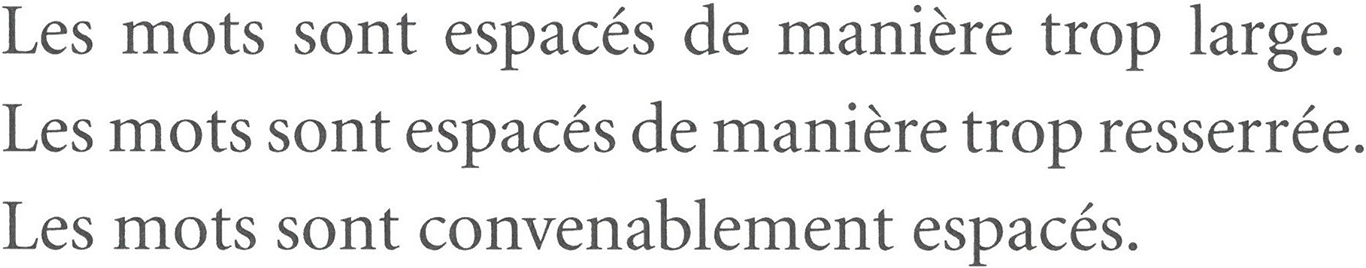

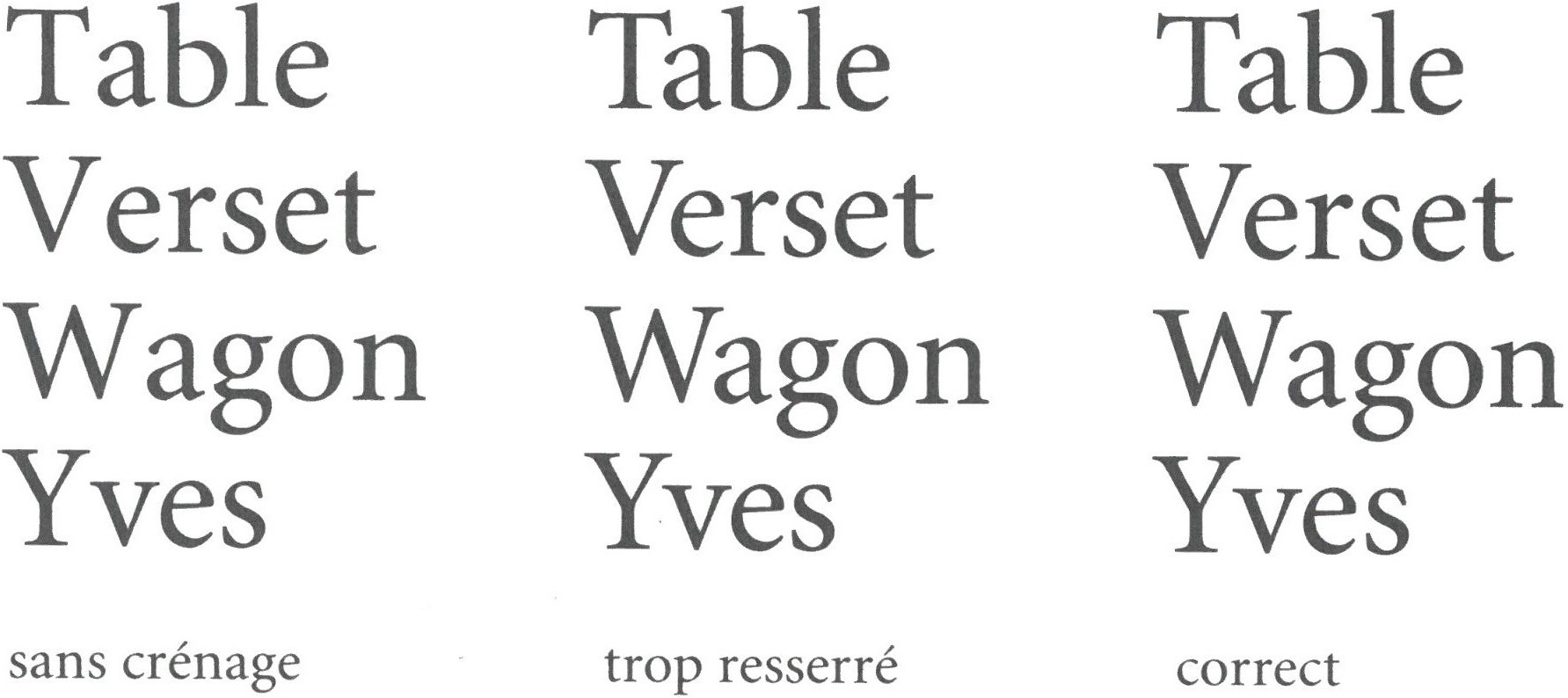

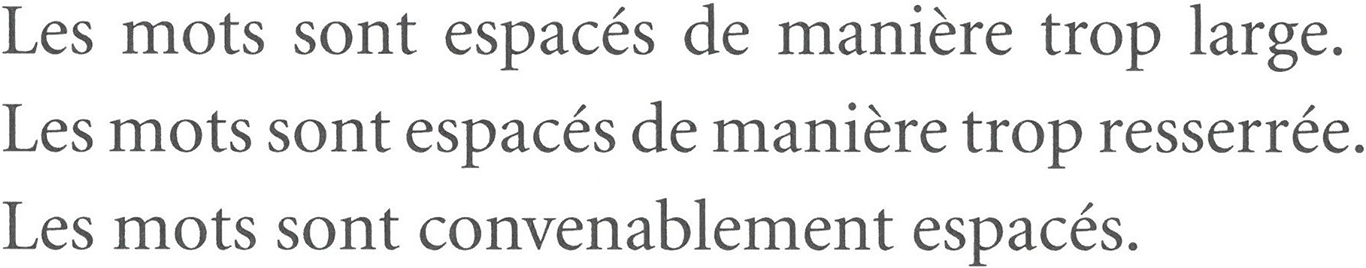

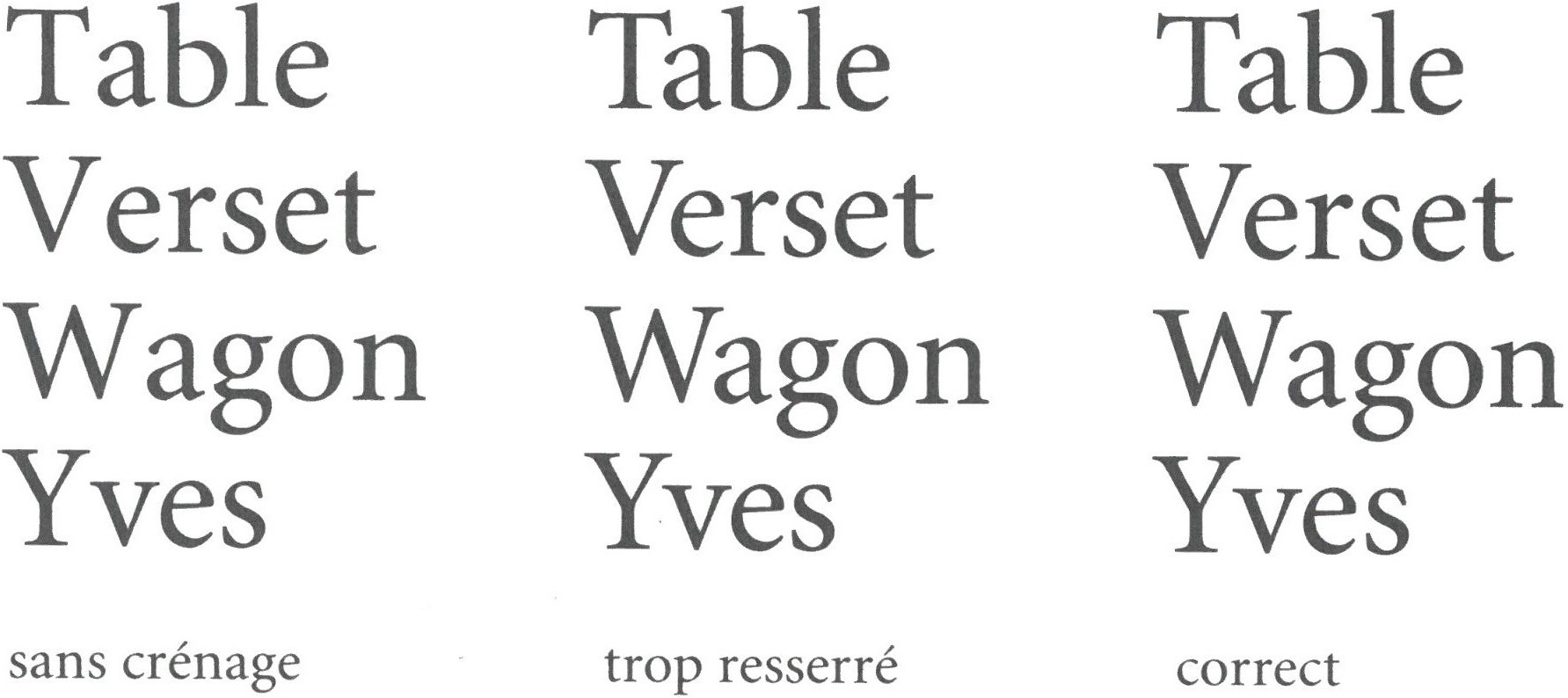

Dans son ouvrage, Le Détail en typographie, Jost Hochuli nous apprend que la gestion des espaces, qu’ils soient entre les caractères, les mots ou encore les lignes, sont indispensables à la compréhension et la bonne lisibilité des textes (Fig 1). En ce sens, l’espace inoccupé entre les caractères, va diriger les mots et par conséquent le texte (Fig 2), mais cet espace n’a pas toujours été inoccupé. En effet, du temps de l’impression typographique au plomb, une pièce métallique était placée entre les caractères afin de séparer les mots les uns des autres. Cet espace était donc à l’origine plein. Il est alors nécessaire d’agencer les lettres et les blancs entre eux afin de faire coïncider les différents éléments de composition d’un texte et de faciliter sa compréhension pour le lecteur. C’est cet espace qui va dicter la composition des caractères et des textes.

(Fig 1) Exemple extrait de la page 35 de l’ouvrage de Jost HOCHULI, Le Détail en typographie, 2015. Paris, Éditions B42, 63 p.

(Fig 2) Exemple extrait de la page 32 de l’ouvrage de Jost HOCHULI, Le Détail en typographie, 2015. Paris, Éditions B42, 63 p.

Albert Boton, quant à lui, offre une vision très personnelle de son travail typographique et parle avec simplicité et justesse de la relation entre les pleins et les vides, le noir et le blanc ; notion fondamentale aussi bien dans le dessin de caractères que dans la mise en page. Voilà ce qu’il dit à ce sujet : « C’est toujours l’espace qui doit commander le noir. C’est toujours cette lutte entre le plein et le vide, c’est le plein qui se perçoit, mais c’est le vide qui donne la beauté au plein. C’est pareil en typographie, en mise en page, c’est toujours la gestion du blanc qui fait la beauté du noir. » ■■ Citation extraite de la vidéo « Albert Boton - Dessinateur de Lettres », YouTube, [en ligne]. En effet, le noir que l’on peut aussi appeler surface pleine ne serait pas perçu si le blanc ou plutôt l’espace vide n’existait pas. C’est grâce à lui que le noir est perceptible. Sans les vides, il n’y aurait pas de pleins.

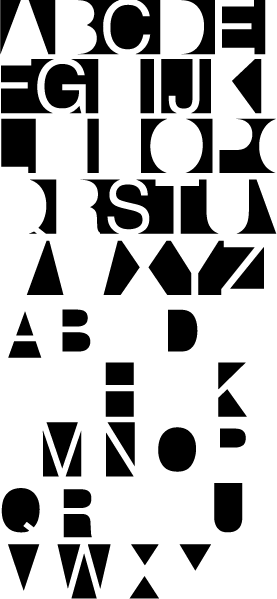

Ce vide entre les lettres porte un nom. Nous pouvons parler de contre-formes. C’est l’espace qui se trouve au sein et entre les caractères. C’est lui qui confère toute sa « beauté » au plein. Jan Tschichold, l’explique assez bien dans La Nouvelle typographie : « Ce qui caractérise une forme apparaît le plus nettement par le biais d’une forme contraire. Nous ne verrions pas le jour comme le jour s’il n’y avait pas la nuit. » (p.104) ■■ Jan TSCHICHOLD, La Nouvelle typographie, 2016. Genève et Paris, Éditions Entremonde, 272 p.. En effet, si l’on rempli les contre-formes, c’est-à-dire les espaces vides entre les lettres et que nous laissons inoccupées les caractères, alors nous percevrons toujours les lettres et les mots (Fig 3).

(Fig 3) Alphabet en contre-formes.

Cela n’est pas seulement valable en typographie, c’est aussi effectif dans la conception de signes graphiques et plus particulièrement dans la réalisation de logotypes. Andrian Frutiger, dans son ouvrage Des Signes et des hommes, explique bien cela : « Ce n'est donc pas la qualité du trait, de l'impression ou le raffinement de la technique qui confère au signe sa qualité ; c'est l'espace blanc intérieur ou entre deux signes qui donne une puissance expressive à l'œuvre. Dans la plupart des activités artistiques, cette alternative “matière/espace”, “noir/blanc”, “laisser/supprimer” est un des facteurs les plus importants de la créativité ; il est tout particulièrement important dans le domaine graphique d'équilibrer les deux concepts en présence, afin que le noir, formel, joue avec le blanc, spirituel, pour produire sur nous le sentiment d'une image bien composée et stable. » (p.57) ■

■ Adrian FRUTIGER, Des Signes et des hommes, 1983. Denges (Lausanne), Éditions Delta & Spes, 238 p.Nous pouvons parler de contre-forme par opposition à la forme.

La contre-forme est ce qui entoure la forme, la forme étant initialement pleine et la contre-forme vide. Par exemple, Henri Matisse, dans ses collages, utilisait autant la forme qu’il avait découpée que la contre-forme. C’est-à-dire, le reste de la feuille après le découpage de la forme.

Mathilde Pellé, a travaillé par la réduction de matière et « pensé le design par le vide » ■■ Véronique LORELLE, « Biennale de Saint-Etienne : “Maison Soustraire” ou le design par le vide », 2022. Le Monde [en ligne]. En effet, elle a réalisé pendant trois mois l’expérience de retirer chaque jour deux tiers de la matière des objets qui l’entouraient dans son appartement. En réalisant ce travail quotidien, elle finit par ne garder que le strict nécessaire. À la fin de sa performance seul le minimum est encore présent dans son appartement et l’absence d’une certaine quantité de matière est visible. Ce vide est ici induit par le retrait d’une matière déjà existante, mais est-il possible que le minimum ne soit pas seulement conduit par la suppression d’éléments ?

Dans Servez Citron, un ouvrage de Jean-Claude Lebensztejn qui regroupe un ensemble de photographies d’Eric Poitevin d’assiettes desservies réalisé par Schaffter Sahli, le vide est également perçu une fois encore par le retrait d’une matière déjà existante. Nous percevons un manque par l’absence des aliments initialement présent dans les assiettes. Nous savons qu’une assiette contient des aliments, or ici, nous ne voyons que des restes alors nous en déduisons que les assiettes étaient pleines à un moment, ce qui nous fait ressentir un manque.

Le minimum est finalement induit par le retrait ou la suppression d’une matière qui était à l’origine présente.

En ce sens, il devient évident que le minimum engendre une présence du vide, car on ressent un manque provoqué par l’absence d’éléments initialement présents.

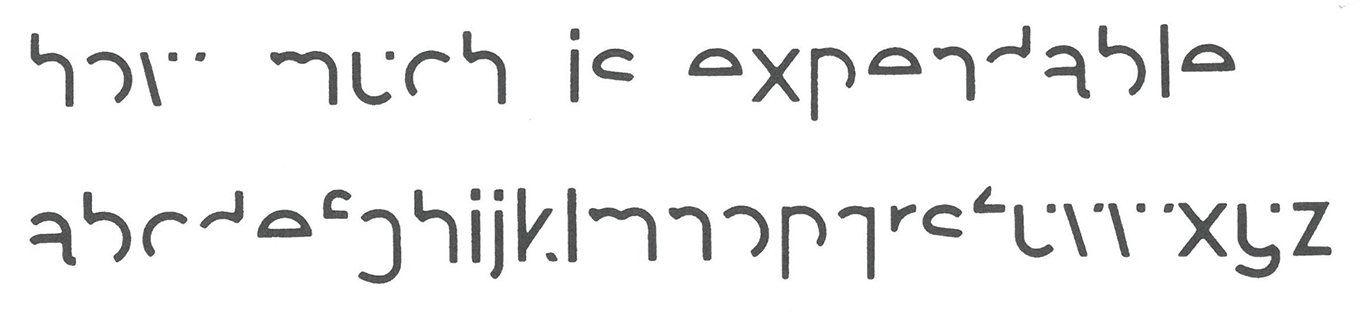

Dans l’ouvrage Le Détail en typographie de Jost Hochuli, on trouve l’exemple d’une expérience typographique menée par Brian Coe dans laquelle il est question d'éliminer certaines parties définies comme non essentielles des lettres minuscules, afin de ne conserver que le strict minimum pour maintenir la lisibilité (Fig 4).

(Fig 4) Exemple d’une expérience menée par Brian COE extrait de la page 17 de l’ouvrage de Jost HOCHULI, Le Détail en typographie, 2015. Paris, Éditions B42, 63p.

Retirer de la matière engendre une absence que l’on perçoit comme un manque.

Cela crée alors un vide qui est perçu suite à la suppression de certains morceaux des lettres. En ce sens, le fait de garder seulement le strict minimum des caractères nécessaires à la lisibilité du texte provoque un manque. Une absence est alors perceptible, mais nous décelons également ce vide, car il se substitue au reste des lettres que l’on a l’habitude de voir associées aux parties supprimées des caractères. En ce sens, malgré l’absence de certains morceaux d’une lettre, nous restons a priori en mesure de recomposer mentalement cette lettre. Cela nous amène par la suite à aborder la Gestalt basée sur les procédés de la perception qui consiste en une distinction d’une figure sur un fond.

Nous rapprochons le terme « vide » à la notion de « fond » et celui de « plein » à la notion de « figure ».

En effet, le vide a tendance à s’effacer, notre cerveau va l’évacuer par rapport aux éléments pleins, on peut dire qu’il devient secondaire voire futile, en ce sens, on peut l’associer au fond. À l’inverse, le plein étant quelque chose de dense qui exprime une présence va être perçu en premier par notre œil, il se confond alors avec la notion de figure. C’est le principe de la Gestalt ■■ La Gestalt est une théorie psychologique et ...philosophique proposée au début du XXe siècle selon laquelle les processus de la perception et de la représentation mentale traitent les phénomènes comme des formes globales plutôt que comme l’addition ou la juxtaposition d’éléments simples., que l’on pourrait traduire par « théorie de la forme » ■■ Cet exemple du philosophe Jean-Paul Sartre, influencé par ...la Gestalt peut nous aider à mieux comprendre comment fonctionne la Gestalt : « J’ai rendez-vous avec Pierre à quatre heures. J’arrive en retard d’un quart d’heure : Pierre est toujours exact ; m’aura-t-il attendu ? Je regarde la salle, les consommateurs, et je dis : “Il n’est pas là.” […] “J’ai tout de suite vu qu’il n’était pas là” ... Il est certain que le café, par soi-même, avec ses consommateurs, ses tables, ses banquettes, ses glaces, sa lumière, son atmosphère enfumée, et les bruits de voix, de soucoupes heurtées, de pas qui le remplissent, est un plein d’être. Et toutes les intuitions de détail que je puis avoir sont remplies par ces odeurs, ces sons, ces couleurs... Mais il faut observer que, dans la perception, il y a toujours constitution d’une forme sur un fond. Aucun objet, aucun groupe d’objets n’est spécialement désigné pour s’organiser en fond ou en forme : tout dépend de la direction de mon attention. Lorsque j’entre dans le café, pour y chercher Pierre, il se fait une organisation synthétique de tous les objets du café en fond sur quoi Pierre est donné comme devant paraître... Chaque élément de la pièce, personne, table, chaise, tente de s’isoler, de s’enlever sur le fond constitué par la totalité des autres objets et retombe dans l’indifférenciation de ce fond, il se dilue dans ce fond. Car le fond est ce qui n’est vu que par surcroît, ce qui est l’objet d’une attention purement marginale. […] Je suis témoin de l’évanouissement successif de tous les objets que je regarde, en particulier des visages, qui me retiennent un instant (“Si c’était Pierre ?”) et qui se décomposent aussi précisément parce qu’ils “ne sont pas” le visage de Pierre. Si, toutefois, je découvrais enfin Pierre, mon intuition serait remplie par un élément solide, je serais soudain fasciné par son visage et tout le café s’organiserait autour de lui, en présence discrète ». Jean-Paul SARTRE, L’Être et le Néant, 1943. Paris, Éditions Gallimard, 722 p..

Certains logos utilisent cette théorie. C’est le cas du logo de la marque Carrefour. Il en est le parfait exemple, car dans le logo, nous percevons le « C » de « Carrefour ». Nous pouvons le déceler grâce aux éléments rouge et bleu qui l’entourent, s’ils venaient à disparaître, alors le « C » se fondrait totalement dans le fond. De même pour logo FedEx où nous pouvons percevoir une flèche seulement induite par le « E » et le « x ». C’est ce que l’on appelle la Loi de la Clôture ■ ■ La Loi de la Clôture veut qu’on identifie une figure à l’aide d’éléments qui l’enferment ou la clôture comme le dit la loi. dans la Gestalt.

(Fig 5) Josef MÜLLER-BROCKMANN, Schranne, 1979. Affiche pour une exposition d’art concret, Zürich. Impression offset en noir et vert, 420 x 594 mm.

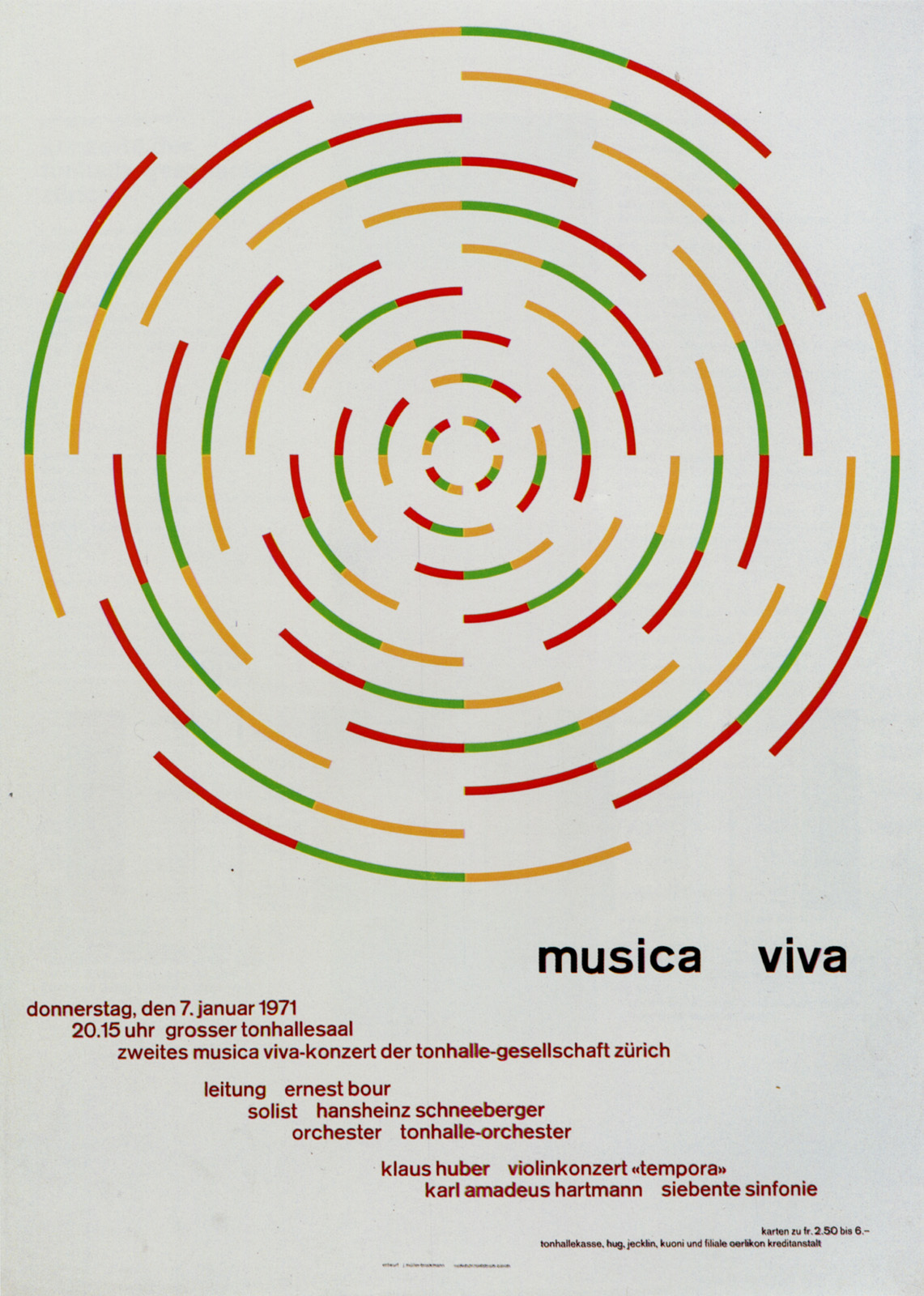

(Fig 6) Josef MÜLLER-BROCKMANN, Musica Viva, 1971. Zurich.

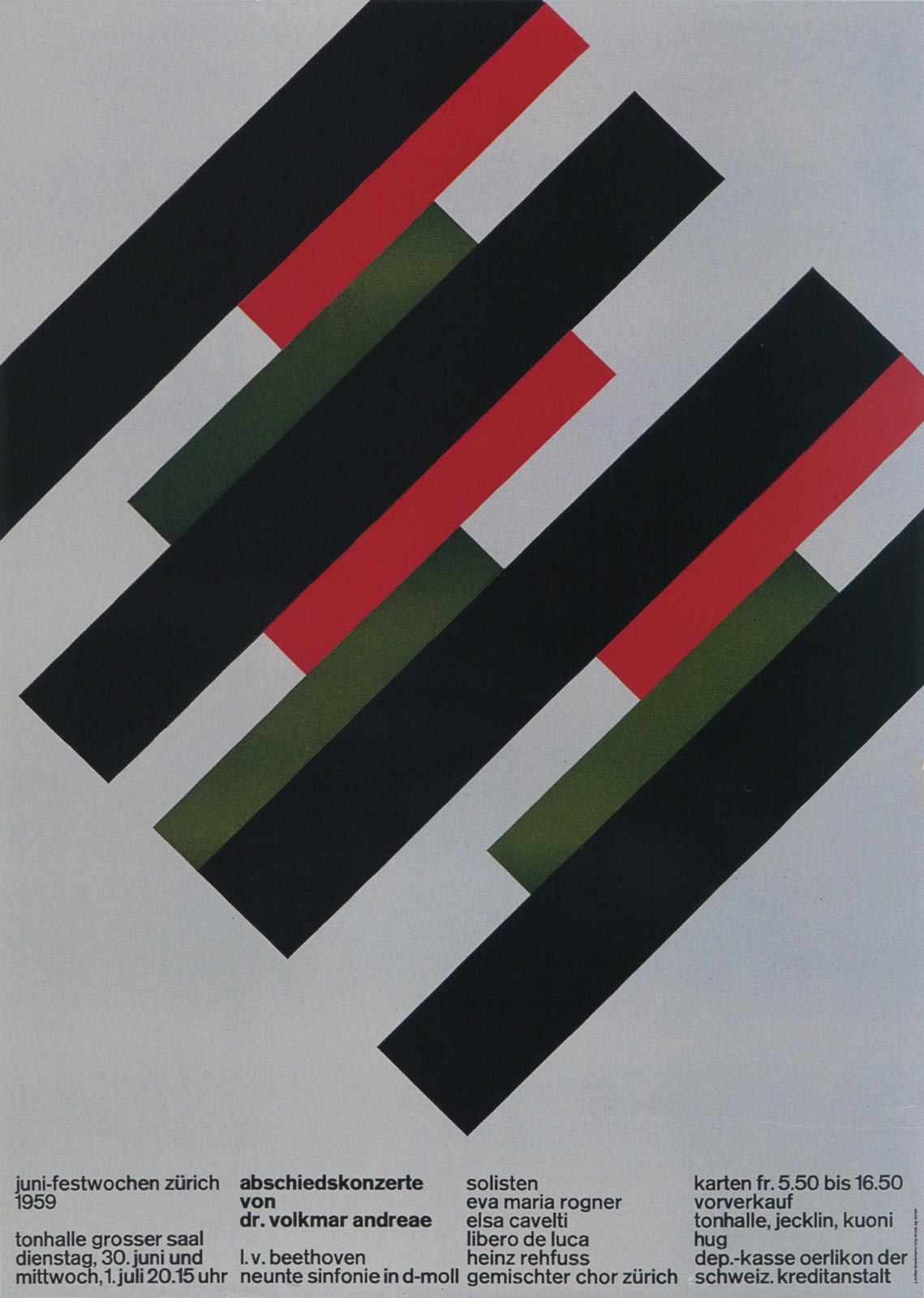

(Fig 7) Josef MÜLLER-BROCKMANN, Festival de juin, 1959. Zurich.

Prenons Schranne ■■ Dans le sud de l’Allemagne, le terme « Schranne » est ...utilisé pour désigner le marché aux céréales ou un grenier. En Autriche, historiquement, un lieu de justice ou un palais de justice. En souabe, le terme est encore utilisé aujourd’hui pour un banc ou une table à bière. (Fig 5), une affiche de Josef Müller-Brockmann réalisée pour une exposition d’art concret en 1979, quand nous la regardons, on perçoit des informations textuelles et un rectangle blanc au centre du format. C’est selon les lois de la Gestalt et plus spécifiquement selon la Loi de la Bonne forme ■ ■ La Loi dite de la Bonne forme veut ...qu’un ensemble de parties (comme des groupements aléatoires de points) informe et tend à être perçu d’abord et automatiquement comme une forme. Cette forme se veut simple, symétrique, stable, en somme une bonne forme. que nous percevons ce rectangle. C’est grâce à cette même loi que nous percevons des cercles dans l’affiche Musica Viva (Fig 6) ou un carré dans celle pour le Festival de juin (Fig 7). On peut également dire que la Loi de la Clôture ainsi que la Loi de Familiarité ■■ La Loi de Familiarité veut que l’on perçoive les formes les plus familières et les plus significatives en premier. peuvent aussi être associées à l’affiche Schranne et Musica Viva.

Dans l’affiche Schranne, l’ensemble des mots présents nous donne premièrement plusieurs informations linguistiques, mais il s’organise de manière à être perçu comme une forme.

Notre œil va percevoir ce rectangle rapidement et facilement.

On le devine grâce à une disposition judicieuse des informations textuelles. Les textes sont ferrés et organisés de manières à suggérer l’existence d’un rectangle. En ce sens, les éléments de composition vont rendre possible la distinction du vide et lui donner une forme. Tout cela, est dû à notre perception qui va recueillir les éléments textuels et les assembler afin de construire mentalement un rectangle. C’est le principe même de la Loi de la Bonne forme de la Gestalt.

Dans son ouvrage Des Signes et des Hommes, Adrian Frutiger, explique assez bien ce principe : « Nous considérons la surface blanche du papier comme “vide” ou inactive. Un point, un trait, et cette surface vide devient active, malgré l’infime superficie recouverte. Ce processus transforme le vide en blanc, en lumière, par contraste avec le noir. » (p.6) ■■ Adrian FRUTIGER, Des Signes et des hommes, 1983. Denges (Lausanne), Éditions Delta & Spes, 238 p.. En effet, dans l’affiche Schranne, les mots vont « activer » cette surface blanche qu’est le papier. Sans eux, nous ne pouvons distinguer le rectangle au centre. En ce sens, ici, l’on peut dire que ce sont les pleins qui vont donner de la valeur au vide.

Sans les textes, le vide n’est pas perçu.

On s’aperçoit également que ce rectangle, installé au centre de l’affiche, est proportionnel au format. Les informations textuelles sont alors placées dans les blancs tournants de l’affiche. Nous décelons également ce rectangle grâce à une grille de mise en page très strict. C’est grâce à ce système de grille que Pavel Laptev, un web designer a réalisé une interprétation contemporaine en codage html/css de cette affiche (Fig 8). Le vide devient alors une surface mouvante qui s’étend ou disparait en fonction de l’évolution des informations textuelles.

(Fig 8) Pavel Laptev, réinterprétation de l’affiche « Schranne » de J. M-BROCKMANN, 2018.

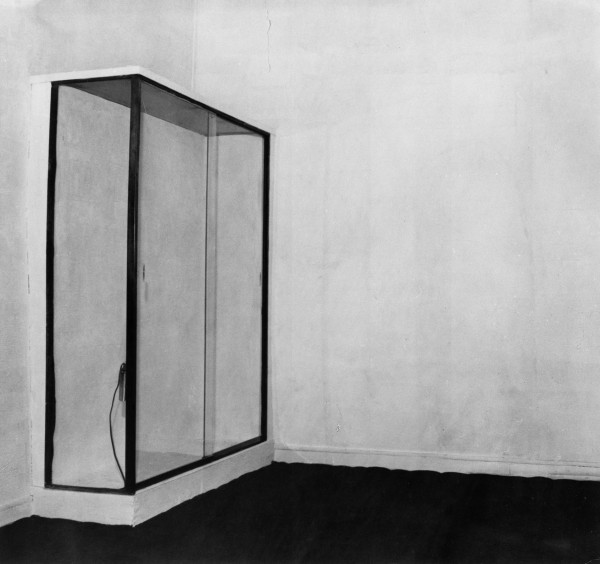

« Les murs blancs, à l'intérieur de la galerie, faisaient partie du parergon ■■ Supplément qui s’ajoute à une œuvre artistique, littéraire ou philosophique. de l'œuvre proprement dite, tout comme le bleu présent à l'extérieur. Klein n'avait repeint ces murs que pour éliminer du lieu les “imprégnations des expositions précédentes” et “spécialiser l'ambiance” de la galerie, y établir un “espace pictural” stabilisé. On l'aura compris, en dépit de l'absence d'œuvres visibles, la galerie n'était nullement vide. Son espace était au contraire saturé de ce qui constitue, selon l'artiste, la qualité intrinsèque de tout bon tableau : la sensibilité picturale. » (p.43) ■■ Mathieu COPELAND, Vides, 2009. Paris, Éditions du Centre Pompidou, 448 p.

Dans la citation ci-dessus, on peut lire que pour Yves Klein la salle d’exposition de la Galerie Iris Clert à Paris était pleine, et même « saturée ». Selon lui, le vide possède alors une présence, celle de « la sensibilité picturale », mais encore une fois tout dépend de la façon dont on l’interprète. Si l’on n'est pas sensible à cette « sensibilité picturale » et d’une certaine manière trop cartésien, alors nous n’y verrons rien, mais si nous allons plus loin que le simple fait de voir quelque chose à proprement parler, alors on trouve un sens à ce vide. Par conséquent, si on attribue un sens au vide, on lui attribue une présence et à ce moment-là, le vide devient plein de sens.

(Fig 9, 9' et 9'') Yves KLEIN, Vide, 1958. Galerie Iris Clert, Paris.

Nous pourrions rapprocher ça du Ma. C’est un terme japonais qui signifie « intervalle », « espace », « durée », « distance ». Ce terme est employé comme concept d'esthétique, il fait référence aux variations subjectives du vide tel que le silence, l’espace, la durée, etc… qui relient deux objets ou deux phénomènes séparés. Le Ma est vide dans sa nature première et souvent dans son devenir, mais il offre virtuellement un potentiel de remplissage et d’hébergement. En ce sens, le Ma est un intervalle dans lequel pourrait prendre place des choses. Ce qui distancie les choses elles-mêmes a pour nom l’aida.

La notion de Ma est une voie qui dépasse la dualité du plein et du vide.

Dans l’art classique japonais, les peintres, contrairement à ce que l’on pourrait croire ne sont pas à la recherche du vide, mais plutôt à la recherche d’un « vide plein de sens » par usage d’espaces blancs. ■■ Propos philosophique.

Deux ans après l’exposition dite du Vide d’Yves Klein ; en 1960, Arman remplit la même galerie de 36 mètres cubes de déchets (Fig 10 et 10'). Le plein matériel d’Arman répond au vide, ou plutôt au plein immatériel, d’Yves Klein.

(Fig 10 et 10') ARMAN, Le Plein, 1960. Galerie Iris Clert, Paris.

Nous avons alors, deux expositions pleines !

Une est pleine au sens propre du terme, car la salle est remplie de déchets, on peut alors parler d’une présence matérielle. D’un autre côté, nous avons une exposition pleine, non pas par une présence matérielle, mais bien immatérielle, car la salle est inoccupée. Il n’y a aucune présence visible et matérielle, pour autant, elle est comme un Ma ; un « intervalle » qui offre des possibilités d’occupation et qui dès lors, qu’on lui confère un sens, ■■ Propos philosophique. comme a pu le faire Yves Klein en lui attribuant le sens de « sensibilité picturale » devient alors pleine de sens.

Le vide est finalement l’ombre du plein.

■ Citation extraite de l’article de Robin RICHARDOT, « En Italie, une sculpture invisible achetée près de 15 000 euros », 2021. Le Monde [en ligne]

■ Terme utilisé pour qualifier une surface qui n’a subi aucune modification par Adrian FRUTIGER dans son ouvrage Des Signes et des Hommes, 1983.

■ La synthèse additive est le procédé consistant à combiner les lumières de plusieurs sources colorées dans le but d’obtenir une lumière colorée.

■ Jan TSCHICHOLD, La Nouvelle typographie, 2016. Genève et Paris, Éditions Entremonde, 272 p.

■ Espace entre les éléments imprimés et le bord du document non imprimé.

■ Citation extraite de la vidéo « Albert Boton - Dessinateur de Lettres », YouTube, [en ligne]

■ Jan TSCHICHOLD, La Nouvelle typographie, 2016. Genève et Paris, Éditions Entremonde, 272 p.

■ Adrian FRUTIGER, Des Signes et des hommes, 1983. Denges (Lausanne), Éditions Delta & Spes, 238 p.

■ Par minimum, j’entends une quantité dérisoire d’éléments qui peuvent composer un visuel.

■ Véronique LORELLE, « Biennale de Saint-Etienne : “Maison Soustraire” ou le design par le vide », 2022. Le Monde [en ligne]

■ La Gestalt est une théorie psychologique et philosophique proposée au début du XXe siècle selon laquelle les processus de la perception et de la représentation mentale traitent les phénomènes comme des formes globales plutôt que comme l’addition ou la juxtaposition d’éléments simples.

■ Cet exemple du philosophe Jean-Paul Sartre, influencé par la Gestalt peut nous aider à mieux comprendre comment fonctionne la Gestalt : « J’ai rendez-vous avec Pierre à quatre heures. J’arrive en retard d’un quart d’heure : Pierre est toujours exact ; m’aura-t-il attendu ? Je regarde la salle, les consommateurs, et je dis : “Il n’est pas là.” […] “J’ai tout de suite vu qu’il n’était pas là” ... Il est certain que le café, par soi-même, avec ses consommateurs, ses tables, ses banquettes, ses glaces, sa lumière, son atmosphère enfumée, et les bruits de voix, de soucoupes heurtées, de pas qui le remplissent, est un plein d’être. Et toutes les intuitions de détail que je puis avoir sont remplies par ces odeurs, ces sons, ces couleurs... Mais il faut observer que, dans la perception, il y a toujours constitution d’une forme sur un fond. Aucun objet, aucun groupe d’objets n’est spécialement désigné pour s’organiser en fond ou en forme : tout dépend de la direction de mon attention. Lorsque j’entre dans le café, pour y chercher Pierre, il se fait une organisation synthétique de tous les objets du café en fond sur quoi Pierre est donné comme devant paraître... Chaque élément de la pièce, personne, table, chaise, tente de s’isoler, de s’enlever sur le fond constitué par la totalité des autres objets et retombe dans l’indifférenciation de ce fond, il se dilue dans ce fond. Car le fond est ce qui n’est vu que par surcroît, ce qui est l’objet d’une attention purement marginale. […] Je suis témoin de l’évanouissement successif de tous les objets que je regarde, en particulier des visages, qui me retiennent un instant (“Si c’était Pierre ?”) et qui se décomposent aussi précisément parce qu’ils “ne sont pas” le visage de Pierre. Si, toutefois, je découvrais enfin Pierre, mon intuition serait remplie par un élément solide, je serais soudain fasciné par son visage et tout le café s’organiserait autour de lui, en présence discrète ». Jean-Paul SARTRE, L’Être et le Néant, 1943. Paris, Éditions Gallimard, 722 p.

■ La Loi de la Clôture veut qu’on identifie une figure à l’aide d’éléments qui l’enferment ou la clôture comme le dit la loi.

■ Dans le sud de l’Allemagne, le terme « Schranne » est utilisé pour désigner le marché aux céréales ou un grenier. En Autriche, historiquement, un lieu de justice ou un palais de justice. En souabe, le terme est encore utilisé aujourd’hui pour un banc ou une table à bière.

■ La Loi dite de la Bonne forme veut qu’un ensemble de parties (comme des groupements aléatoires de points) informe et tend à être perçu d’abord et automatiquement comme une forme. Cette forme se veut simple, symétrique, stable, en somme une bonne forme.

■ La Loi de Familiarité veut que l’on perçoive les formes les plus familières et les plus significatives en premier.

■ Adrian FRUTIGER, Des Signes et des hommes, 1983. Denges (Lausanne), Éditions Delta & Spes, 238 p.

■ Propos philosophique.

■ Supplément qui s’ajoute à une œuvre artistique, littéraire, philosophique …

■ Mathieu COPELAND, Vides, 2009. Paris, Éditions du Centre Pompidou, 448 p.

■ Propos philosophique.

■ Propos philosophique.